実験設備と測定装置

興味深い物性・機能性を示す有機化合物を創り出すためには、まず、分子設計した有機化合物を合成しなければなりません(物質合成)。 次に、その有機化合物が設計したとおりの構造をもっているかを確かめてから(構造決定)、その有機化合物が予想したような物性や機能性を示すかを調べます(物性評価)。 そして、その有機化合物の構造を三次元的に解明し(構造解析)、構造と物性の関係を明らかにすることが重要です。 すなわち、なぜその有機化合物がそのような物性を示すかを知ることが重要です。 この知見をもとに、さらに分子設計を行えば、高性能・高機能をもつ有機化合物を世に送り出すことができます。

まだ見たことや聞いたことのない物性や機能性を示す有機機能性物質の開発研究は、 「分子設計 - 物質合成 - 物性評価 - 構造解析」 を繰り返すことによって成し遂げられます。 このような開発研究で創り出された有機化合物は、製品として実用化される可能性を秘めています。

当研究室には、主に以下の実験設備と測定装置が備わっています。※問題:お地蔵さんが写っている写真は何枚でしょうか?

どのようにして有機機能性物質を合成するか(物質合成)

|

有機合成設備/低温恒温水槽(PSL-200) |

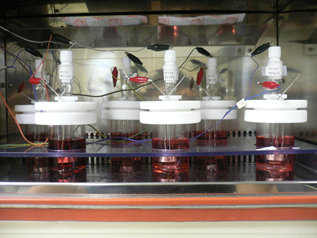

電解結晶育成装置 (窒素置換および温度・電流制御可能) |

|

|

|

どのようにして有機化合物の構造を確かめるか(構造決定)

|

質量分析計(Exactive Plus Orbitrap LC-MS) |

|

|

どのようにして有機化合物の性質や物性を確かめるか(物性評価)

|

実体顕微鏡(SZX10 & デジタルカメラDP20) |

フーリエ変換赤外分光光度計 (FT/IR-6600) |

|

|

|

|

融点測定装置(M-565) |

紫外可視近赤外分光光度計 (V-670FAM & 積分球ユニットISN-723FAM) |

|

|

|

|

電気化学測定装置 (ALSモデル612C 電気化学アナライザー) |

交流四端子電気伝導度計(SYSTEM 994PC) |

|

|

|

どのようにして有機化合物の構造を三次元的に見るか(構造解析)

|

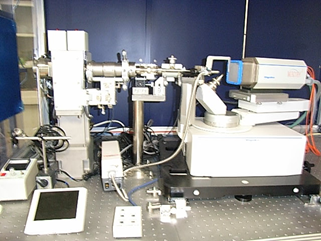

単結晶X線構造解析装置 (VariMax with MercuryⅡCCD) |

|

|