レポートの書き方について

レポートの例

(必ずしも完璧な例とは限らない)画像をクリックすると拡大できる

- 本来はレポート単独で追実験が可能であるように書かれるべきであるが、ページ数が限られた学生実験のレポートであるので、原理、方法は要約する。

- データの表の空欄は測定していないという意味合いになりかねないので、数字を埋めるか、左または上と同じである事を表すべし。「〃」はどれと同じなのか判らない。

- データには必ず単位をつけること。

- 測定条件も忘れずに。

- 測定時の読み取り限界で有効数字が決まる場合は少なくない。読み取りの限界値について記述してあれば更に良い。少なくとも実験ノートには記録すべき。

- 計算は有効数字を考慮すべし。

- 小数の場合、「0.000262」よりは「2.62×10-4」の表記の方が望ましい。計算途中の場合はまだしも、結果の数字については気を付けるべし。

- 最終的な有効数字は誤差計算を完了しなければ判らない場合が有る。

- 誤差の値の有効数字は2桁。

- 結果の有効数字は誤差の2桁目に合わせる。

- トランジスタの場合、記号が混乱し易いので注意すべし。

- 考察のために新たにグラフを追加することは推奨する。よってグラフ用紙の枚数は規定しない。

- インターネットで「グラフの書き方」で検索すると、いくつかサイトが見つかるので、参考にしてほしい。ただ、そこまで厳密に出来上がりを要求する訳ではないが、最低限必要な事を以下に列挙する

- 少なくとも、X軸、Y軸の数値、単位は明記すべし。最初から印刷されているグラフ用紙も有るが、水色の印刷はコピーすると消えてしまうので無効。出来れば、X軸、Y軸、おおまかな目盛も書き入れる事が望ましい。(コピーしてもちゃんと軸が判るように)

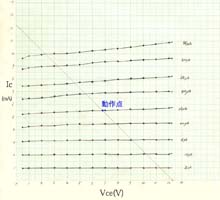

- 複数のプロットがある場合は、測定条件等が違うのであるから、条件を明記する。

- 測定点は、はっきりと示す事。

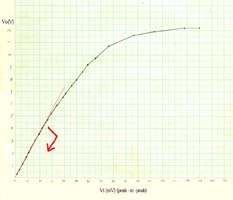

- 測定点間は、その物理量の振る舞いが判っていて関数で近似できるような場合は、関数にふさわしい曲線で結ぶが、振る舞いが予想できない時には直線で結ぶ。フリーハンドは厳禁。

- 振る舞いが分かっている場合以外は、測定範囲外に気軽に線を引かない事。

- 対数軸の数字の打ち方には注意する事。

- 最小二乗法で得られた増幅率の線を、測定データに重ねてプロットして初めて最小二乗法計算の検証ができる。

戻る 2012.6.21 K.Ueda