4.地震

b. 地震と断層

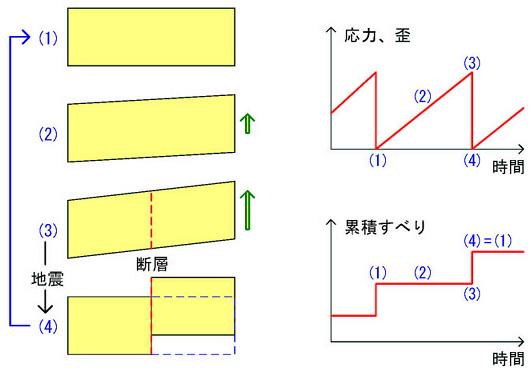

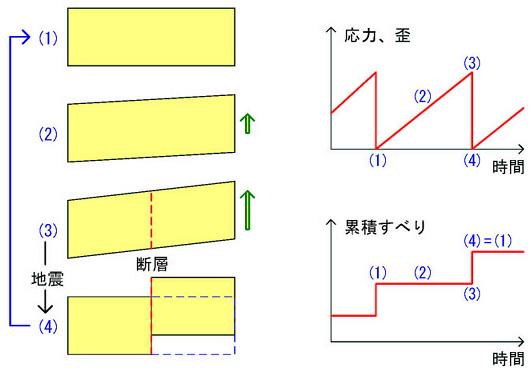

断層運動(図:弾性反発説)

地震は断層運動によって起こる

断層運動とは、地盤が破壊され、断層面を境にすべりが起こること

蓄積された歪(応力)が断層運動の原因

断層運動の結果として歪は開放

歪の蓄積と開放

地盤にゆっくりと力を加えると、歪と応力は地盤全体で高まる

応力が断層の強度に達したとき、断層面が破壊し、急にすべりが生ずる

断層面でのすべりの結果として、地盤全体の歪が開放される

断層運動の繰り返し

以前すべりを起こした断層は、破壊を受けていない岩石より強度が弱い

応力が再び蓄積したとき、同じ断層でまたすべりが起こる可能性が高い

地震は同じ断層で繰り返し起こる

過去の地震を調べることで、将来の地震の発生場所が予見できる

活動的で、地震を何度も起こす断層を、活断層とよぶ

活断層は、地表で地震の痕跡が見られる断層を指すことが多い

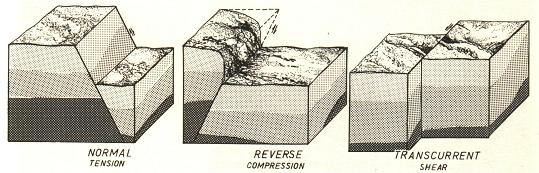

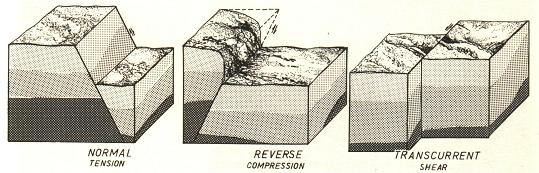

断層のタイプと応力場(図:断層のタイプ)

断層の基本タイプ:横ずれ断層、正断層、逆断層

地盤の受ける応力のタイプを反映。中間的な断層も存在

横ずれ断層:断層面は鉛直で、すべりは水平

断層の向かい側が右にすべる右横ずれと、左にすべる左横ずれ

断層を動かす力は、水平方向のずれ応力(せん断応力)

断層と45°の角度をなす、圧縮力と張力の組み合わせと同等

地震の結果として、ずれ応力(圧縮力と張力の組み合わせ)は開放

正断層:鉛直から傾いた断層面に沿って、片側がすべり落ちる

断層を動かす力は、断層の走行に垂直に働く水平な張力

地震の結果として、張力は開放され、地盤は伸びる

逆断層:鉛直から傾いた断層面に沿って、片側が乗り上げる

断層を動かす力は、断層の走行に垂直に働く水平な圧縮力

地震の結果として、圧縮力は開放され、地盤は縮む

下図:G. A. Eiby "Earthquakes"(Heinemann, New Zealand)より

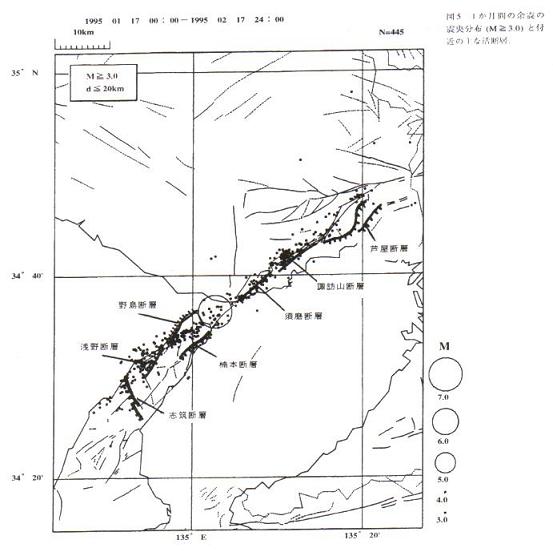

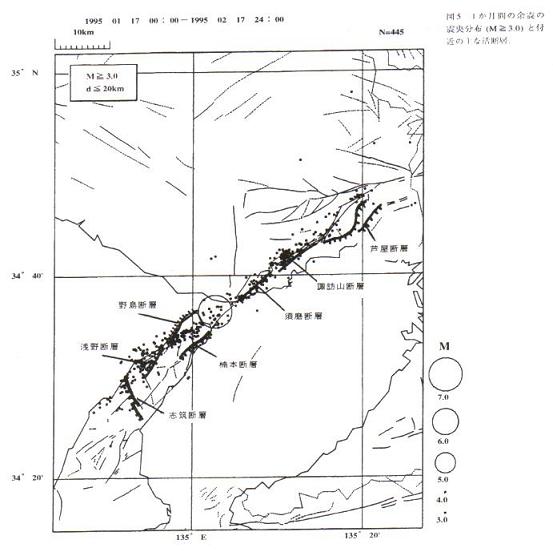

断層の位置やタイプの決定(図:兵庫県南部地震の余震分布と野島断層)

断層運動はしばしば地表で観察される

断層の走行や変位から、断層や応力のタイプを読み取る

本震後に発生した余震の震源分布

余震は、本震の断層付近で起こると解釈

余震の震源分布が、本震で動いた断層の範囲

本震について計算される震源は、断層運動が始まった点

例:兵庫県南部地震(1995年)

本震発生後、淡路島の地表で地割れ

地割れを境に右横ずれ(約1.3m)の変位、南上がりの段差(約0.5m)も

場所は、古くから活動の知られる野島断層の分布範囲

本震の震源は明石海峡の地下

余震の震源は、その北東側と南西側に長さ10〜15kmにわたり分布

余震の分布範囲は、震度7が推定された強い揺れの範囲とほぼ一致

明石海峡の地下で始まった断層運動が、神戸側と淡路島側に拡大

この断層運動は、有馬・高槻・六甲断層帯の活動の一部

神戸側では、地表に断層運動の痕跡は見つかっていない

下図:中田・岡田編「野島断層:写真と解説」(東京大学出版会)より

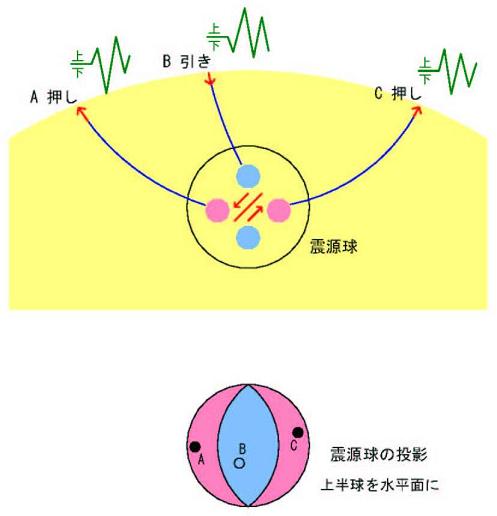

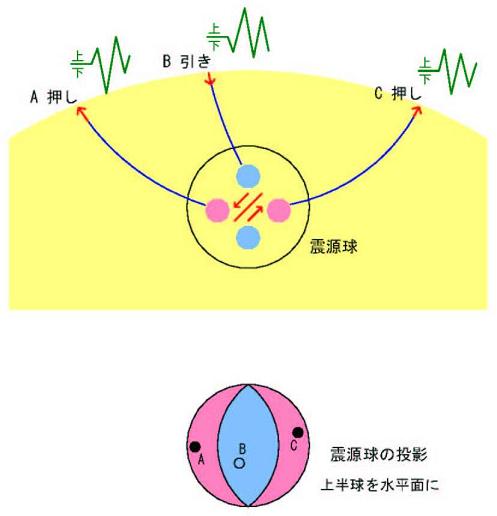

地震のメカニズム解(図:メカニズム解の説明)

断層運動によって、圧縮と膨張の領域が対をなして造られる

断層の周辺で、すべりが向かう方向に圧縮が、遠ざかる方向に膨張が生ずる

膨張と圧縮の領域は空間を4つに分割する;2つの分割面のひとつが断層面

圧縮の領域からは「押し」波が、膨張の領域からは「引き」波が出る

P波初動の上下動成分が、上向きなら「押し」、下向きなら「引き」

震源球とメカニズム解

押し引き分布を表現するために、震源球(震源を囲む小さな球)を考える

観測された押し引きを、波線をたどって震源球上に戻す

震源球上の押し引きを、水平面に投影して表示する

押し引きは、震源球の上半面(または下半面)に集約して投影する

上半面と下半面は、震源球の中心に対して、点対称の関係にある

下半面(または上半面)にある押し引きは、点対称の位置に移してから投影する

断層運動の推定

多数の観測点で押し引き分布から、それらを区画する節面を決める

2つの節面は直行することを考慮する

断層面は節面のどちらか;すべりは引きの領域から押しの領域に

節面のどちらが断層面かは、余震分布などから判断

断層のタイプとメカニズム解の関係(図:メカニズム解の典型的な実例)

断層のタイプに対応して、メカニズム解(水平面上の投影図)に特徴

横ずれ断層型:押し引きが直行する2直線で分割される

正断層型:引きの領域を挟んで、両側に押しの領域

逆断層型:押しの領域を挟んで、両側に引きの領域

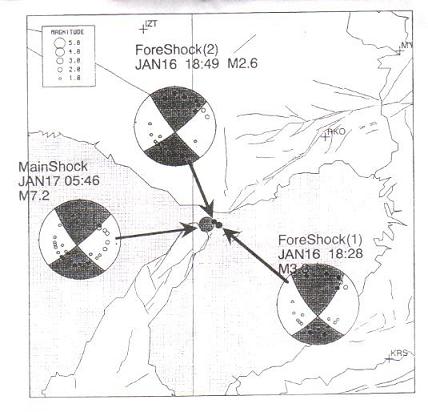

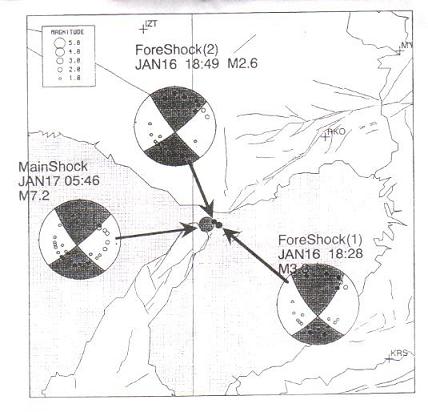

兵庫県南部地震(1995)(図:兵庫県南部地震のメカニズム解;本震と前震)

横ずれ断層型;断層の走行は北東から南西、右横ずれ

東西方向の圧縮力と南北方向の張力が、断層運動の原因

本震の半日程前に、同じ場所で同じメカニズムの前震が起きていた

新潟中越地震(2004)(図:新潟中越地震の震源分布とメカニズム解)

逆断層型;断層の走行は北東から南西

北西から南東に圧縮力が働いたことが、断層運動の原因

余震の分布には、本震の断層の他にも複数の断層が見られる

下図:深尾・石橋編「阪神・淡路大震災と地震の予測」(岩波書店)より

地震の規模のスケーリング

地震の規模と断層の大きさには、経験的な関係がある

断層の大きさとすべり量

断層面積S: log S = 1.0M + 定数

断層の大きさ(長さと幅の平均)L (S = L2): log L = 0.5M + 定数

断層のすべり量u: log u = 0.5M + 定数

地震の大きさは、断層とすべりの大きさを反映

Mが2上がると、Lやu は10倍になる(1上がると√10 = 約3倍になる)

概略的な関係(地震の規模による断層運動のスケーリング)

M 4 5 6 7 8

L (km) 1.3 4 13 40 130

u(m) 0.06 0.2 0.6 2 6

スケーリングの物理的な意味

地震を起こす歪(u/L)はほぼ一定;岩石の強度で決まる

地震の規模は、歪を開放する場所の大きさに対応する

本震・余震型地震と群発地震(図:地震のヒストグラム)

本震・余震型地震

余震は、本震の発生に誘発される地震

あるマグニチュード以上の余震の数は、経過時間にほぼ反比例して減少

例:兵庫県南部地震(1995年)

群発地震

本震に対応する大きな地震が存在せず、類似の大きさの地震が繰り返す

火山地域で起こることが多く、地下水などが関与する場合も

例:神津島沖の群発地震(2000年、最大M6.4)、松代地震(1965-1971年、最大M5.4)

中間的な場合もある;大きな余震、異常に長い余震活動の継続

例:新潟中越地震(2004年)