3.地球内部の構造と運動

c. 地球内部の運動

外核の対流と地球磁場

地球磁場

地球磁場は、地球の中心に大きな磁石を置いた場合と類似

北に向いてS極、南に向いてN極

磁極は自転軸にほぼ沿うが、自転軸とは完全には一致しない

現在も10°以上ずれていて、数百年の周期で変動する

磁石が作る磁場(双極子磁場)で説明できない部分もある

磁場のNS方向は反転を繰り返してきた

古い岩石の帯磁方向から分かる

逆転の時間間隔はかなり不規則

最も新しい逆転は約80万年前、最近500万年間は平均約20万年毎に逆転

地球磁場の原因

地球内部の高温の状態では、磁石は存在できない

外核はFeを主成分とする液体金属;電流を流す導体の液体

液体の流れ易さは水と同じ程度

外核に存在する導体の流れが、地球磁場の原因

磁場を作るメカニズム:ダイナモ理論

外核に熱対流、対流は自転によるコリオリ力の影響を受ける

導体が動くと、誘導電流が生じ、磁場が発生する

磁場、電流、対流は、相互に作用し合って、自励的に保持される

磁場の反転は、何らかのきっかけで、流れの方向が逆になるため

惑星や衛星に磁場があれば、それは液体の核の存在を示すものと理解

Q. 磁石は、温度を何度くらいまで上げると、磁化を失うか?

マントルの流動

固体の変形や流動

固体は通常の条件で弾性変形をする

力(応力)を加えると変形(歪)が生じ、除くと解消される

弾性波(縦波と横波)が伝播する

力(応力)を強く加えると、破壊する

固体も流動して永久変形することがある;金属の板、蝋

実験室での岩石の変形実験

温度が高くなり、融点にかなり近づくと、流動が検出できる

流動性(粘性率)は、強い温度依存性をもつ

マントルは高温なので、力が加わるとゆっくりと流動する

固体地球で観測される流動(図:後氷期のローレンタイドの隆起)

山脈の褶曲;水平に堆積した地層が、強く曲げられる

氷床後退後の地面のゆっくりとした隆起

約1万年前に氷の荷重が取り除かれ、地殻が流動しながら変形を解消

流動の速度は極めて遅い;数cm/年の程度

[参考]流動性は粘性率(粘度)で表現

粘性率(= 応力/歪速度)は、流動のしにくさを表す

粘性率の目安

マントル:1020 Pa.s 外核:10-3 Pa.s

玄武岩質マグマ:103 Pa.s 流紋岩質マグマ:1011 Pa.s

水:10-3 Pa.s 空気:10-5 Pa.s

Q. マントルは地震波を伝え、なおかつ流動もする。

弾性と流動がどのような条件で起こるか考えよ。

海底地形(図:世界の地形)

海底は、全体としてはかなり平坦な面

平均的な深さは5km程度。島や海山などの起伏もある

海嶺、海溝など、海底全体にわたる大きな構造が見られる

海嶺

相対的に浅い部分;深さは約2.5〜3km

海底を横切って、峰状にどこまでも続く;長さは数千kmかそれ以上

海嶺から離れるにつれて、海底は徐々に深くなる

深さの分布は、海嶺の両側でほぼ対称

海溝

太平洋を囲んで、大陸の淵に深い溝

インド洋、地中海などにも存在

大西洋には、一部を除いて存在しない

深さは場所による;最深部で11km

Q. 日本付近の海底地形には、どんな特徴があるか?

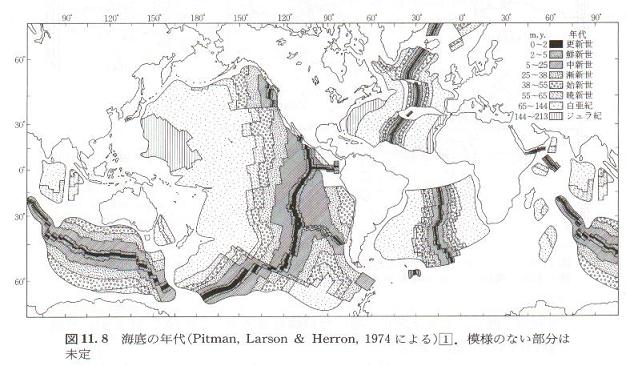

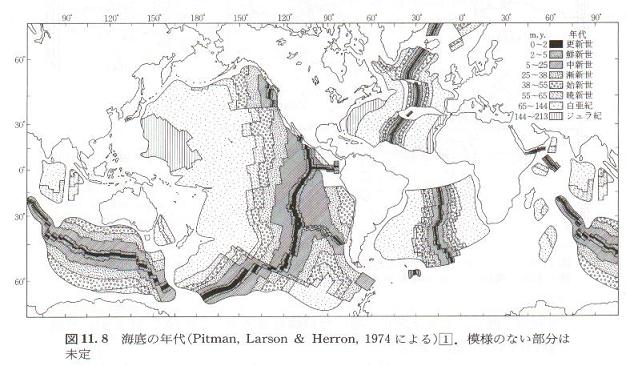

海底の形成年代(図:海底の年代)

海底の年代

海底から火山岩を採取

放射性元素を使って、火山岩ができた年代を測定

海底の年代の分布に顕著な特徴

海嶺付近の火山岩は若い。できたばかり

海嶺から離れるにつれて、火山岩の年代は古くなる

年代分布は、海嶺の両側でほぼ対称

海溝付近の火山岩は極めて古い

海底の年代分布は、1960年頃に地磁気の観測から最初に決められた

岩石は、形成時にその時の地球磁場の方向を反映して磁化する

地球磁場の反転に対応して、磁化方向が変化し、海底に縞模様

Q. 海底の磁化は、どのような方法で測定するか?

[参考]放射年代測定法

放射性崩壊が一定の割合で進行することを利用

マグマから岩石ができるときに、同位体比が固定

その後、放射性元素の崩壊が起きて、同位体比が変化

質量分析計でその量を測と、マグマができた年代が分かる

カリウム・アルゴン法の例: 40K → 40Ar 半減期:1.25×109 年

岩石ができるとき、Arなどのガス成分はマグマから抜ける

その後、ガス成分は固結した岩石中に保持

40Arの現在量から、岩石がどのくらい前にできたかが分かる

実際には、同位体比40Ar/36Arで決める

(40Kは質量数が40のカリウム。圧倒的に量が多いのは39K)

下図:杉村・中村・井田編「図説地球科学」(岩波書店)より

海底の拡大(図:海嶺、トランスフォーム断層、海溝)

海底拡大説

海嶺では、火山の活動によって、新しい海底がマグマから造られる

それ以前に作られた海底は、両側に移動し、海底は拡大する

この過程が繰り返されて、海底ができる

海底の年代は、海嶺からの距離とともに古くなる

海嶺からの距離と年代の関係から、海底が移動する速度が求まる

移動速度は、数〜十数cm/年

大陸に出会わずに海溝まで続く海底では、移動速度は10cm/年程度

海溝に出会わずに大陸に達する海底では、移動速度は数cm/年

地球の表面積は一定に保つ必要

海嶺で作られた面積の分だけ、海底は海溝で消失すると理解

海嶺は一続きではなく、細かく分断されている

海嶺を分断する部分では、拡大を埋め合わせる横ずれが起きている

これをトランスフォーム断層とよぶ

Q. トランスフォーム断層の地形は、段差のついた崖になる。何故か?

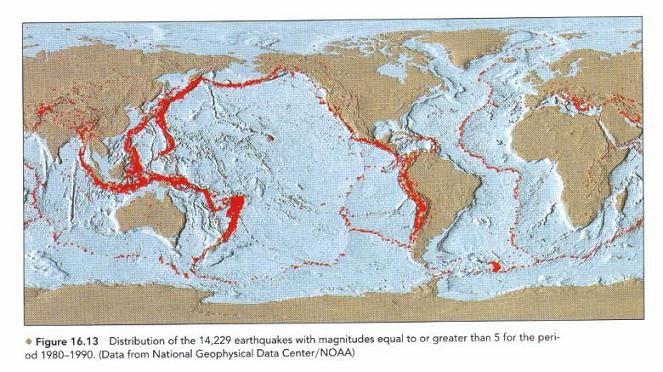

地震と火山の分布

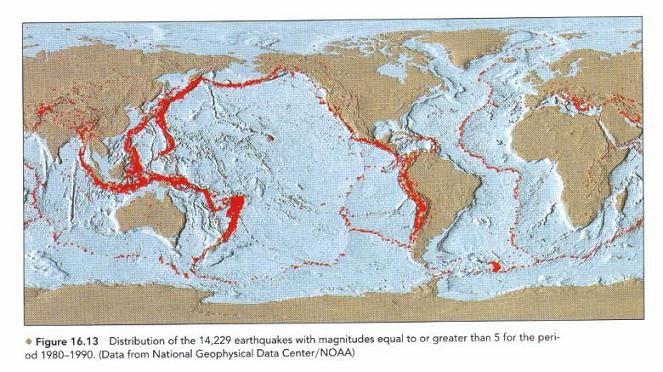

地震の震源は、大部分が世界の特定な場所に集中(図:世界の地震の分布)

海嶺とトランスフォーム断層に沿って、ほぼ線状に分布

海溝の陸側には、震源は帯状に集まる

火山も、世界の特定な場所に集中(図:世界の火山の分布)

海溝の陸側に、ほぼ線状に分布

海嶺に沿う海底火山で、新しい海底が形成される

潜水艇で、海嶺軸に溶岩や熱水が観察される(図:海嶺)

熱水のまわりには、陸上とは異なる生物群が生息する

震源や火山は海嶺と海溝付近に集中し、トランスフォーム断層に地震

これらの場所には歪やマグマが局在し、地震や噴火が起こる

それ以外の場所は、地震や火山の活動が低調

下図:E.J.Tarbuck & F.K.Lutgens "Earth"(Prentice Hall)より

Q. 海嶺の生物は、生存のためのエネルギーをどこから得ているか?

プレート

海嶺、海溝、トランスフォーム断層には、変動が集中

それ以外の場所は、変動をほとんど受けない

この変動の少ない部分をプレートと呼ぶ

プレートは、海嶺で作られて海底を移動する

海溝で沈み込むものもある

大陸を乗せて移動するものもある

プレート同士は、海嶺、海溝、トランスフォーム断層で接する

海嶺、海溝、トランスフォーム断層は、プレートの境界

海溝付近の地震(図:日本列島付近の震源分布)

震源の分布は非対称で、海溝の陸側に偏っている

地下に沈み込んだプレートの延長上に、深発地震が発生

海側のプレートは海溝で地下に沈みこむが、陸側は沈み込まない

海洋地殻は沈みこむが、大陸地殻は沈み込まない

大陸地殻と海洋地殻は性格が異なる

Q. 海嶺、海溝、トランスフォーム断層を境に、プレートはどう動くか?

大陸地殻と海洋地殻

大陸地殻と海洋地殻は、厚さや形成年代が全く異なる

両方ともマグマから造られるが、形成環境が異なる

海洋地殻は、海嶺で形成され、海溝で地球内部に戻る

大陸地殻は、一度形成されると、地球表面に留まる

初期に中核部(クラトン)が造られた後、まわりに徐々に成長

大陸と海洋の差は、地殻より下のマントルにも及ぶ

海洋地殻 大陸地殻

厚さ 5〜8 km 20〜70 km

形成年代 2億年前〜現在 38億年前〜現在

化学組成 マフィック マフィック〜フェルシック

構造 上 堆積岩 堆積岩、各種火山岩

玄武岩 カコウ岩

下 ガブロ ガブロ

Q. 大陸地殻が沈み込まない理由を考察せよ

プレート・テクトニクス

プレート・テクトニクス:各種の事実を整理し、体系化したもの

地球の表面は、複数のプレートでできている

プレートは、ほとんど変形せずに地表を移動する;剛体で近似

地震や火山の活動は、主にプレートの境界で起こる

プレートの境界は、海嶺、海溝、トランスフォーム断層のどれか

海嶺:新しいプレートが造られ、両側に広がる場所(発散境界、付加境界)

海溝:海底を乗せた海洋プレートが地球内部に沈み込む場所(収束境界)

トランスフォーム断層:2つのプレートが水平にすれ違う場所

プレート運動の特徴

海嶺の活動は対称、両側に新しいプレートを造り、拡大させる

海溝の活動は非対称、海側のプレートだけが地球内部に沈み込む

大陸は、沈み込まずに、地表に存在し続ける

Q. プレートの運動速度を測定する方法を列挙せよ?

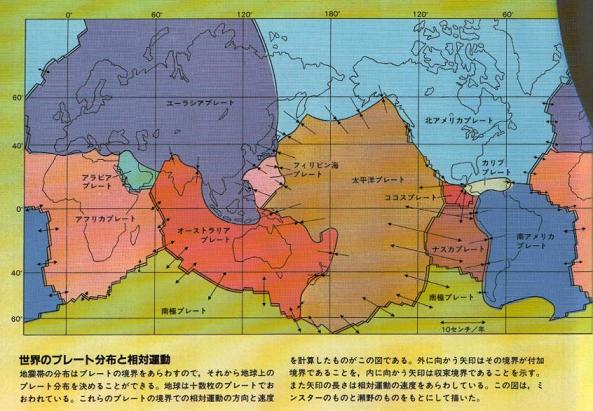

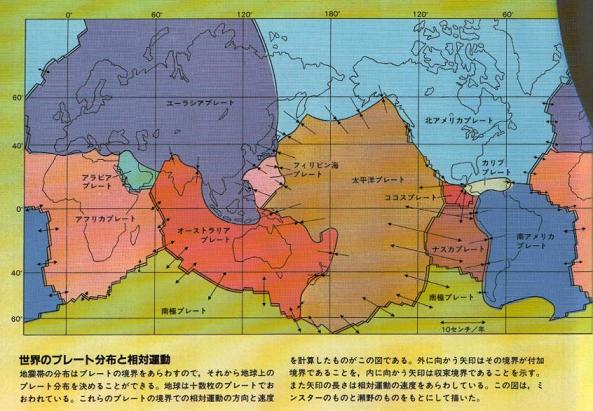

プレートの分布(図:世界のプレートの分布、日本付近のプレートの分布)

地震の分布を参照して、プレートの分布を描く

海嶺は、トランスフォーム断層で切られながら、太平洋、大西洋、インド洋などを縦断

海溝は、主に太平洋のまわりに分布

世界には、7大プレートと多数の小プレート

7大プレート

太平洋、ユーラシア、北アメリカ、南アメリカ、アフリカ、

オーストラリア、南極

日本付近のプレート:北アメリカ、ユーラシア、太平洋、フィリピン海

太平洋プレートが北アメリカ、フィリピン海の両プレートの下に沈みこむ

ユーラシア・プレートは、北アメリカ・プレートの下に沈みこむ傾向

下図:竹内均監修「生きている地球」(教育社)より

Q. 太平洋プレートは、どのようなプレート境界に囲まれているか?

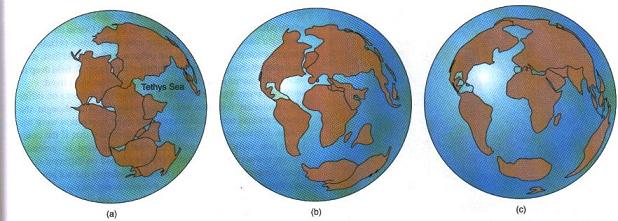

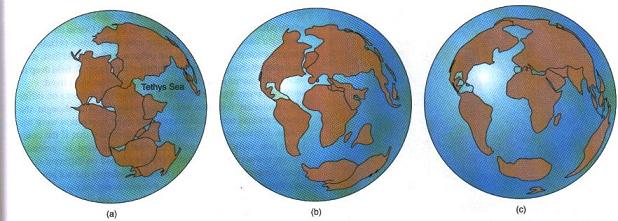

大陸の分裂と移動(図:大陸の分裂と移動の歴史)

大陸移動説:昔は大陸が一体だったという考え

大西洋をはさんで、海岸線の形が類似、化石などに連続性

昔存在した唯一の超大陸パンゲアが、その後分裂して移動した

ウェゲナーが1912年に提案

大陸移動説は一時すたれた;運動の原動力などの問題

20世紀半ばに、海底拡大説やプレート・テクトニクスと融合して復活

大陸は分裂して、間に海嶺ができる

海嶺での海底の拡大につれて、大陸は離れていく

大陸移動の詳細

1.8億年前頃:大西洋中部の拡大開始、パンゲアの中部が南北に分離

インド洋の拡大で南極大陸とインドが分裂

1億年前頃:アフリカと南米が分裂

0.6億年前頃:ユーラシアと北米が分裂、インドがユーラシアに衝突

下図:E.W.Spencer "Earth Science"(Mc Graw Hill)より

(a)1.8億年前 (b)0.8億年前 (c)0.3億年前

Q. プレートに運ばれた大陸が、他の大陸に衝突したら何が起こるか

ホットスポット(図:ホットスポット火山の分布)

ホットスポット火山:プレート境界から離れて、孤立して活動

例:ハワイ、レユニオン、イエローストーン

現在活動的な火山は、火山列の終端

そこから離れるにつれて、火山の年代は古くなる

ホットスポット仮説

マントル上部には、高温のホットスポットがあり、地表にマグマを供給

ホットスポットの真上で、火山(ホットスポット火山)が形成

古い火山は、プレートの運動によって次々に運び去られ、火山列ができる

世界中には、数十個のホットスポットがある

ホットスポットの位置は、プレート運動とほぼ無関係に、相互に固定

ホットスポットは、マントル深部に根をもつ

Q. ハワイから始まる火山列は、途中で何故折れ曲がるか?

プレート・テクトニクスとマントル対流(図:マントル対流)

地震波速度のトモグラフィー

マントルの地震波速度の分布が、3次元的に調べられている

高速度は低温、低速度は高温を意味するとして、水平方向の温度分布が推定

海洋プレートの下に低速度層

プレートを動かす潤滑層アセノスフェアが存在

低速度層の始まる深さから、海洋プレートの厚さは数十〜100km

大陸の下では、低速度は余り顕著でなく、深さも深い

大陸を乗せたプレートの運動速度が遅い理由

プレート・テクトニクスとマントル対流の関係

海嶺の下には低速度層が発達しているが、マントルの上部に局在

海溝で沈み込むプレートに対応して、その下に高速度の部分

場所によってはマントルの底まで追跡

ホットスポットが多く分布する地域は、マントル深部が低速度になる傾向

マントル対流の様式

プレートの沈み込みに対応して、マントルの下降流がマントル深部まで

マントルの上昇流は、ホットスポットの活動と対応しそう

海嶺は、深部に根をもたず、プレートが引き裂かれた部分と理解

関連する問題

Q1. 海嶺から離れるにつれて、海底が深くなるのは何故か?

Q2. 海嶺と海嶺の間には、何故トランスフォーム断層ができるか?