2.地球環境

c. 大気と海の運動

対流(熱対流)

対流とは、温度の不均一のために、重力の作用で生ずる流体の流れ

温度差により、熱膨張を通して、流体内に密度差が生じる

重力の作用を受けて、高温で低密度の部分が上昇、

低温で高密度の部分が下降

対流の効果で、温度は均一化する方向に

対流の駆動力

鉛直方向の温度差:下で暖められた流体が上昇し、

上で冷やされて下降

水平方向の温度差:暖かい場所で流体が上昇、冷たい場所で下降

熱を輸送する方法には、対流の他に伝導と放射がある

伝導は原子の運動状態が広がること、放射は電磁波による熱輸送

太陽から地球に熱を運ぶのは放射

地面で吸収した熱が地下に伝わるのは伝導

対流を起こす大気や海の内部で、近くに熱を運ぶのは伝導

Q. 対流、伝導、放射の間で、熱を運ぶ速さを比較せよ

Q. 対流、伝導、放射が機能しないのはどんな場合か?

大気と海の対流の原動力

地球規模の対流は、緯度に依存する温度差が根本原因

赤道から極にかけて、太陽から受け取る熱に差があるため

この温度差は、大気には対流圏などで複雑な対流をもたらす

海の対流は、陸の存在によって分布や様式が限定される

陸と海の間には、季節で反転する温度差が生じる

大気の中〜大規模の対流の原因となる

鉛直方向の温度差は、対流圏で大気の対流の原因に

海の温度は、深くなる程低くなり、対流の原因にならない

地球の自転に起源をもつコリオリ力(転向力)に、強く影響される

Q. 陸と海の温度差は何故できるか?

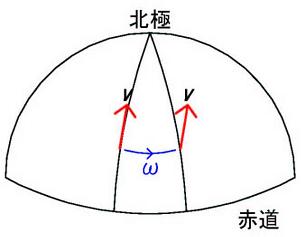

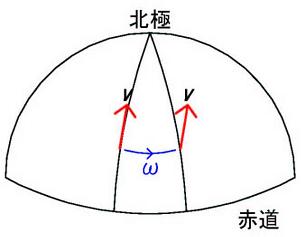

コリオリ力(図:コリオリ力)

地球上の物体には、自転の効果で力が働く

回転のために生ずる力:遠心力、コリオリ力

遠心力は、回転を振り切って飛び出そうとする力

重力の大きさや方向を多少変えるが、対流には寄与しない

大きさは、赤道で最大(地球の引力の1/290)、極で0

コリオリ力は、地球に対して運動する物体に働き、速度に比例する

日常生活では気づかない程度の大きさ

新幹線のスピードで動いて、重力の1/1000程度のコリオリ力

大気や海の運動では、コリオリ力は浮力と同程度の大きさ

重力と垂直な水平成分が、対流に重要な効果をもつ

コリオリ力の直感的理解:北半球で水平北向きに動く物体を例に

地球から離れて見ると、物体は同じ速度を維持しようとする

地上で見ると、自転で北の方向が変わり、運動は東にずれる

見かけ上、運動を東に向ける力が働く。これがコリオリ力

一般に、コリオリ力は、水平運動を北半球では右向きに、

南半球では左向きに曲げる

赤道では働かず、緯度が高くなるほど大きくなる

[参考]遠心力とコリオリ力はみかけの力

力を受けない物体は同じ速度を保持する(慣性の法則)

力と加速度は比例する(運動方程式)

運動方程式を回転座標系に変換すると、遠心力とコリオリ力の項

コリオリ力 =2mv×ω; mは質量、vは速度、ωは回転ベクトル

水平運動に対して、コリオリ力の大きさ = 2mv sinφ φは緯度

遠心力の大きさ = mrω2; rは回転軸からの距離

Q. 遠心力のために、重力の方向は地球の中心方向からどうずれるか?

Q. 振り子を長時間振動させると、振動方向はどう変わるか?

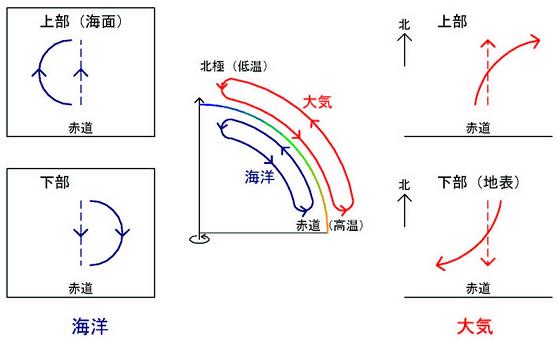

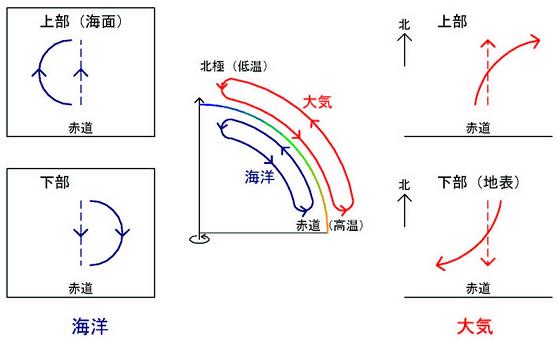

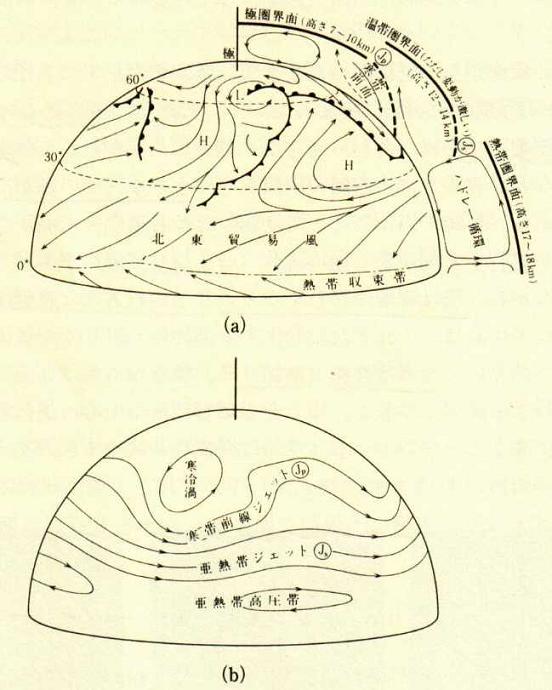

予想される地球規模の対流(図:大気と海洋の対流、予想される様式)

原動力から予想される対流の様式

地表付近の温度差のため、赤道付近で上昇流、極付近で下降流

それをつなぐ水平方向の流れが、熱を吸収し温まる;放出し冷える

水平方向の流れは、コリオリ力で曲げられる

大気は、低緯度で地表から上昇流、高緯度で地表に向けて下降流

地表付近:高緯度から低緯度に向かう流れが、西向きに曲げられる

上空:低緯度から高緯度に向かう流れが、東向きに曲げられる

海は、低緯度で海面に向かう上昇流、高緯度で海面から下降流

地表付近:低緯度から高緯度に向かう流れが、東向きに曲げられる

大陸が流れを限定するために、閉じた流れになる傾向

流れは北半球では右まわり、南半球では左まわりに

低緯度から高緯度に向かう強い流れは、西側に偏る

深部には温度差がないため、顕著な流れは地表付近に偏る

Q. 大気や海の対流は、地表の温度差をどのようにして緩和するか?

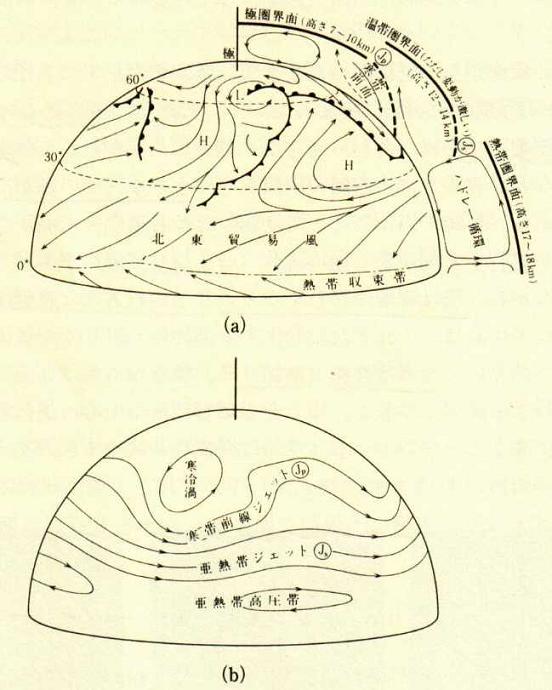

現実の地球規模の対流(図:大気の対流モデル)

対流圏では、緯度30°付近を境に、大気の運動の様式が異なる

低緯度:地球規模の対流が保持される(ハドレー循環)

緯度による温度差とコリオリ力から予想される様式に

上昇流は赤道付近、下降流は緯度30°付近に

中高緯度:強いコリオリ力が地球規模の対流を崩す

対流は細かく分断されて、複雑になる

中緯度では、平均的には、低緯度上空からの北向きの流れが地表近くまで達する

高緯度では、再び温度差とコリオリ力から予想される様式に

低緯度の対流

流れは赤道付近で上昇し、両極方向に分かれる

亜熱帯(緯度30°付近)で下降して、赤道に向かう

地表付近では、恒常的に中緯度から低緯度へ向かう流れ

コリオリ力で西向きに曲げられて東風に;貿易風

亜熱帯上空では、高緯度に向かう流れがコリオリ力で強い西風に

中緯度の偏西風、亜熱帯や中緯度のジェット気流

中緯度では、西風の影響は地表付近まで及ぶ

下図:浅井富雄・新田尚・松野太郎「基礎気象学」(朝倉書店)より

Q. 日本から欧米に飛ぶ飛行機は、行きと帰りで何故飛行時間が違うか?

Q. 昔の航海に、貿易風はどんな風に利用されたか?

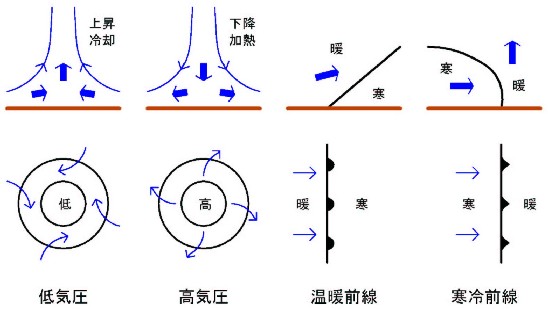

中高緯度の大気の運動

地表付近の流れは、強いコリオリ力のために細かく分断される

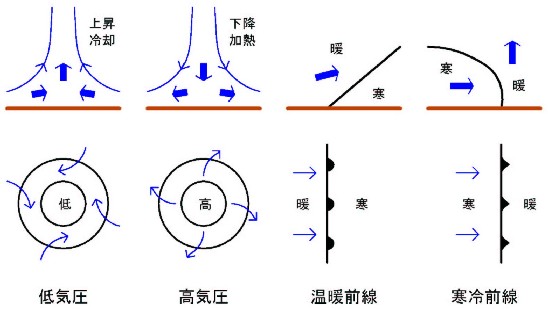

複雑な流れに対応して、気圧(地表での大気の圧力)に複雑な分布

流れの上昇部は、密度が小さく、地表では低気圧に

下降部は、密度が大きく、地表では高気圧に

地表では、大気は高気圧から低気圧に向かって移動する

低気圧に向かって流れこんだ大気は、上昇する

高気圧で下降した大気は、周囲に流れ出す

高気圧や低気圧のまわりの流れは、コリオリ力で曲げられ、渦に

渦の向きは、北半球と南半球では逆になる

北半球では、高気圧は右巻きに、低気圧は左巻きに

温度の異なる大気の塊(気団)が接する面には、前線ができる

温暖前線は、高温気団が前進して、低温気団に乗り上げる

寒冷前線は、低温気団が前進して、高温気団の下にもぐり込む

停滞前線では、両気団の勢力が均衡

上空では、コリオリ力で西風(偏西風など)が卓越

上空の西風の影響で、地表付近の状態も東に移動する傾向

Q. 日本では、低気圧の北側でどちら向きの風が吹くか?

気象現象

H2Oは、地表付近の条件で

気相(水蒸気)、液相(水)、固相(氷)の間で変化

水蒸気は、海面や地面での水の蒸発によって、大気に供給される

上空で雲になり、雨や雪となって落下し、多様な気象現象をもたらす

雲の発生の可能性は、大気の高さによって異なる

対流圏では、大気の対流に伴って、雲が発生し、雨や雪が生じる

成層圏や中間圏下部では、温度が沸点より高く、雲は生じない

中間圏の最上部では、温度が下がって、極地方の夜光雲ができる

上昇する大気は、断熱膨張の効果で温度が下がる

その中で水蒸気は凝結して微小な水滴や氷となり、雲ができる

雲を形成する水滴や氷は、重力で落下して、雨や雪となる

下降する大気は、断熱圧縮の効果で温度が上がり乾燥する

大気の上昇部では、凝固などに対応して、気化熱や昇華熱が発生

大気の温度を上げ、上昇を加速する;積乱雲など

低気圧は発達して、台風や竜巻になることも

山を越えて下降する大気は、温度が上がり乾燥する:フェーン現象

Q. 断熱膨張や断熱圧縮によって、大気の温度は何故変わるか?

Q. 低気圧や前線の付近で、天気が悪くなるのは何故か?

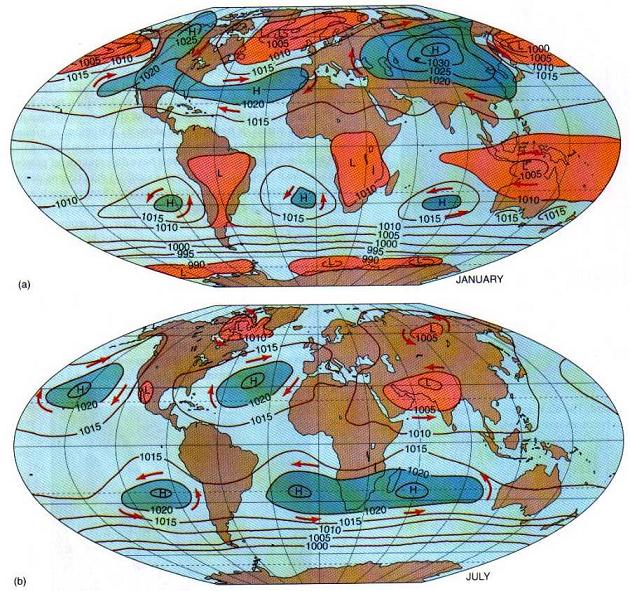

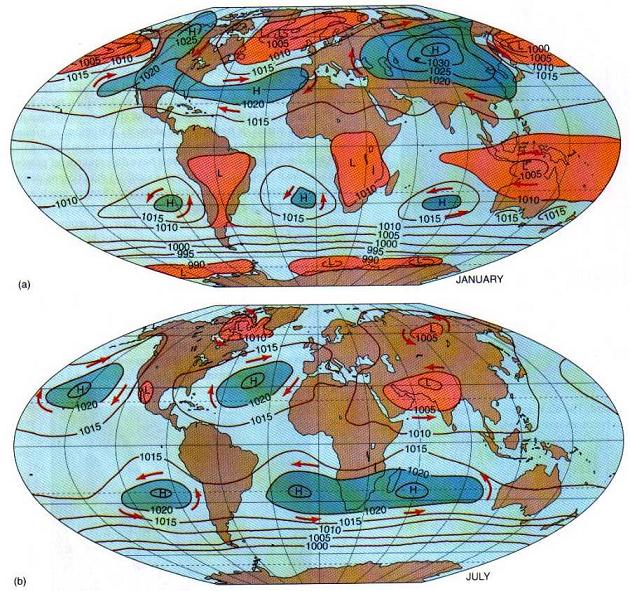

大気の運動の季節変化(図:夏と冬の気圧と風)

中高緯度では、日射量の変化に対応して季節変化

陸と海の間には、比熱の違いで温度差が生じ、大気が流れる

ユーラシア大陸と太平洋・インド洋の間には、大規模な季節風

季節風(モンスーン)

夏は陸が高温で低気圧に、冬は陸が低温で高気圧に

地表付近の大気の流れは、夏は海から陸へ、冬は陸から海へ

緯度30°付近には、季節によらずに高気圧(温暖高気圧)が存在

赤道付近で上昇した大気が、ここで下降する(ハドレー循環)

日本の季節変化

冬:大陸から日本海を渡る大気が、日本列島の脊梁山脈を越える

流れが上昇する日本海側で雪、下降する太平洋側は乾燥

梅雨期:オホーツク海と太平洋の高気圧の間に梅雨前線

それが日本列島の付近に停滞

夏:太平洋の高気圧が、日本列島に及んで、広く覆う

秋:オホーツク海に高気圧が発達して、日本付近に秋雨前線

下図:E. W. Spencer "Earth Science:Understanding Environmental Systems"

(Mc Graw Hill)より

Q. 冬に陸が低温になり、高気圧ができるのは何故か?

Q. 日本では、夏と冬で風向きはどう変わるか?

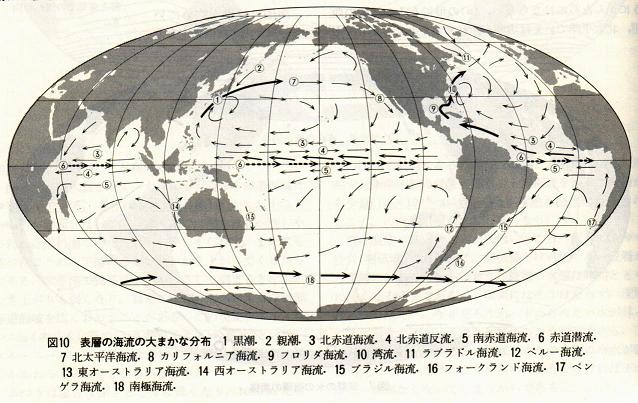

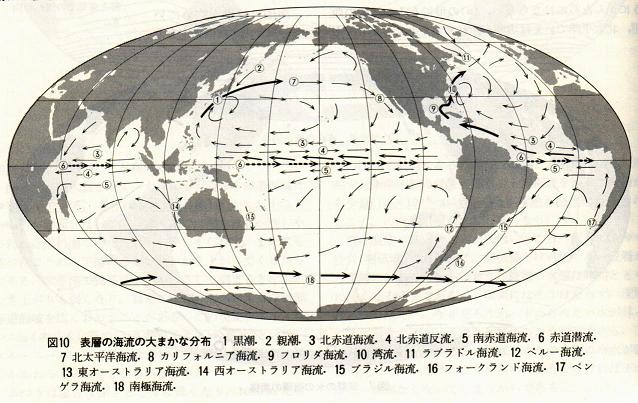

海の表層付近の流れ(図:海の表層付近の流れ)

表層の流れは、大陸に囲まれたいくつかの部分に分離する

赤道で分かれて、ほぼ閉じる

北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、インド洋など

温度差とコリオリ力の効果で、流れの方向が決まる

全体として、北半球で右まわり、南半球で左まわり

西に偏在して、高緯度に向かう強い流れ

海の流れには、塩分濃度の差も駆動力となる

流れの厚さは海面から数百m、流速は速いところで数m/s

海面付近では、大気の流れにも強く影響される

赤道付近の流れは、貿易風に引っ張られる

下図:「科学の事典」(岩波書店)より

Q. 海の流れは大気に比べるとコリオリ力の影響が小さい。何故か?

深海の流れ(図:海の深層の流れ)

深海にも遅い流れ

南極とグリーンランドで生じた融水が、海底直上を移動

最終的には、太平洋で湧き上がる

流速は、数cm/日程度

深海の状態について、注意すべきこと

水の密度は約3.98℃で最大になり、氷の密度は水よりも小さい

海水の密度は、温度降下とともに氷点(-1.9℃)まで下がり続ける

Q. 海と湖の温度分布には、どのような差が生じうるか?