2.地球環境

b. 地球が授受するエネルギーの収支

電磁波

電磁波は、光や電波など、身近に見られる波(波動)

電場と磁場が、振動しながら光速度で伝わる

波の伝播方向、電場と磁場の振動方向は、互いに直交(横波)

光速度:3×108 m/s; 物質の存在により遅くなる

真空中の光速度より早い速度は、存在しえない

電磁波は、波長によって異なる名称でよばれる

γ線、 X線、紫外線、可視光、赤外線、電波

波長(m) 10-11 10-8 4×10-7 8×10-7 10-4

電磁波は波であると同時に粒子;フォトン

フォトンはエネルギーを授受する単位

フォトン1個のエネルギーは、波長に反比例する(周波数に比例する)

古典的には光は波で決着

20世紀の量子力学で波動と粒子の2重性が説明される

Q. 光が横波であることは、どんな現象から分かるか?

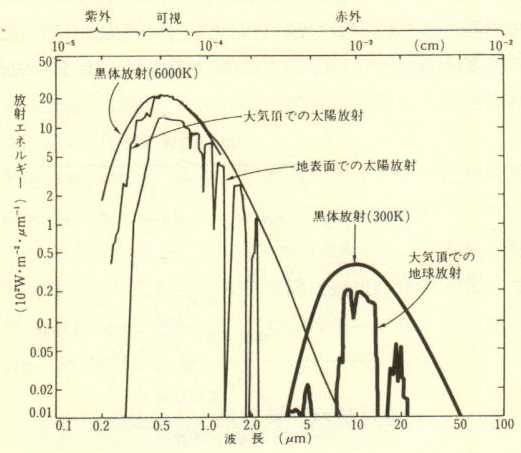

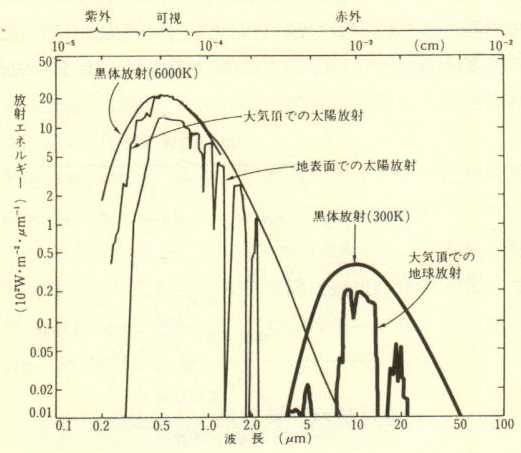

電磁波の放射と吸収(図:太陽と地球の放射スペクトル)

物体の温度で、放射する電磁波の強さや成分が決まる(黒体放射)

高温になるほど、強い電磁波(多数のフォトン)を放射

高温になるほど、放射される電磁波が波長の短い波(大きなエネルギーをもつフォトン)に移る

温度上昇につれて、赤外線から可視光(赤〜紫)を経て紫外線に

太陽と地球が放射する電磁波

太陽光(6000K):主に可視光

地面(300K):主に赤外線

物質が吸収する電磁波;個々の原子、分子、化学反応等で決まる特定な波長のもの

H2OやCO2は赤外線を吸収

オゾンO3、プラズマ状態の原子や電子は紫外線を吸収

地面はほとんどあらゆる電磁波を吸収

下図:浅井富雄・新田尚・松野太郎「基礎気象学」(朝倉書店)より

Q. 加熱する物体の状態は、温度によりどう変わるか?

Q. 太陽から主に可視光が入射することは、動物には都合がよい。これは偶然か?

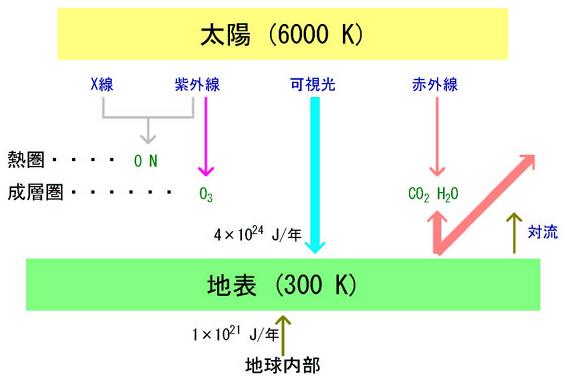

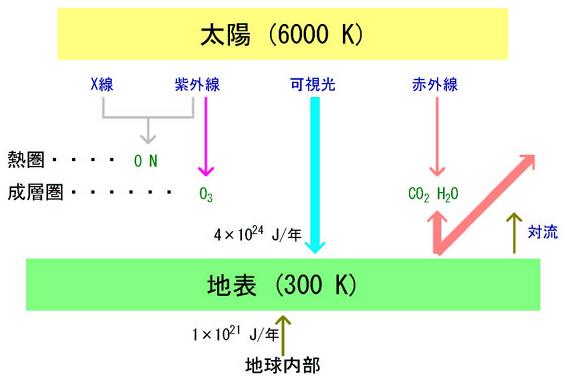

地表付近の熱収支(図:地表付近の熱収支)

太陽から地球に入射するエネルギー

地球の位置では、太陽から1370W/m2(太陽定数)のエネルギーが入射

その内約30%が雲などにより反射され、

地表や大気が吸収するのは約4X1024J/年

地球内部から供給される熱は、その 1/4000 程度で、無視できる

太陽が放射する電磁波は可視光が中心で、紫外線や赤外線も

可視光は、大気にほとんど吸収されずに、地表(地面、海)で吸収

温度は、基本的には地面が一番高く、高度とともに下がる傾向

大気中のオゾンやプラズマは、紫外線を吸収

大気中のH2OやCO2は、赤外線を吸収

暖められた地面は、赤外線を放射する

赤外線のかなり部分は、大気中のH2OやCO2が吸収

地面と大気は、相互に放射と吸収を繰り返し、熱を宇宙空間に放出

地面の熱で引き起こされた対流も熱を運ぶ

地表から放出される電磁波の総量は、温度とともに増加する

熱の収支を満たすように、地表付近の温度が決まる

Q. 地球から再放射される電磁波は、反射されるものとどう違うか?

Q. 大気中にCO2が増加すると、地表付近の温度はどうなるか?

大気の温度構造

大気の温度が、高度とともに単調に降下しない理由

高さ10〜40kmに分布するオゾンO3層が、太陽からの紫外線を吸収

O3がOに分解され、またO3に再結合されるサイクルによって吸収

成層圏で温度が上昇

高さ80km以上では、OやNが短紫外線やX線を吸収して、プラズマ状に

熱圏で温度が上昇

バンアレン帯の荷電粒子も、短波長の電磁波を吸収

上空は大気が希薄なため、温度の上昇に熱量は余り必要ない

地球全体の熱収支から見れば、関与するエネルギーはごく一部

Q. オゾン層が失われたら、地表にどんな影響が及ぶか?

温室効果

温室効果とは、大気中のH2OやCO2などが赤外線を吸収して、冷却を妨げる効果

地面からの熱が逃げ難くなるために、地面や大気の温度が上昇する

温室ガラスが太陽からの可視光を通し、地面からの赤外線を吸収するのと類似

実際の温室の温度は、主に風をさえぎる効果などで高くなる

地球環境の安定性

地表付近の温度は、長期にわたりほぼ一定に保たれてきた

数万年の周期で繰り返される氷期と間氷期は、公転軌道のゆらぎで、太陽からの日射量が変化するため

地球環境が温暖にに保たれてきた理由

海水の大きな熱容量

温室効果が抑えられたこと

CO2が海水に吸収され、CaCO3として堆積し、除去された

金星では、CO2が多いために、温室効果で大気は高温になる

金星の表面温度:480℃

地球環境を安定に保つ生命の役割

炭酸同化作用によって、植物がCO2を吸収し、分解する

植物が岩石の風化を進め、海水中のCa++を増やして、CaCO3への反応を促進

恒星の進化で、太陽からの放射は増加し、遠い将来は地表も高温に

地球誕生から現在まで、太陽放射は2倍前後に増えたが、地表温度はほぼ一定

温度が上がると、植物が繁殖して、CO2を減らす効果も働いたか?

Q. 地球の公転軌道は何故変動するか?

Q. 金星を覆う厚い雲は、表面の温度にどのような効果をもつか?

環境問題

地球の温暖化

燃料の消費などでCO2が増加すると、温室効果が強まり、大気の温度が上昇

極地方の氷が融けて、海水面が上昇し、都市を含む低地部が海に埋没する恐れ

CO2の排出量を国際的に規制する動き;京都議定書

紫外線は生物に有害

成層圏のオゾン層が紫外線を吸収して、生物に安全な環境

人工的に作られたフロンガスなどが、上空でO3を分解し、オゾン層を破壊

健康に影響を及ぼす可能性から、フロンガスの製造が中止に

環境問題には、その他に、大気汚染による酸性雨の影響などがある

Q. CO2の排出量の規制が、容易に進まないのは何故か?

熱収支の緯度依存性(図:地球が吸収・放射する熱の緯度依存性)

地表で吸収する熱は、赤道から極にむけて減少する

緯度が高くなると、太陽からの電磁波の入射角度が低くなるため

地表から放射する熱は、地面の温度で決まり、緯度に余りよらない

低緯度と高緯度で、熱収支にアンバランス

低緯度の地域は、過剰に熱を吸収する

高緯度の地域は、過剰に熱を放射する

熱収支のアンバランスを解消するために、大気や海に対流が生ずる

対流は、低緯度から高緯度に熱を運ぶ

Q. 地表が受ける熱量は、太陽光の入射角度にどう依存するか?

季節変化(図:入射角度の変動)

自転軸の傾き(23.5°)のために、太陽光の入射角度に年周期の変動

吸収される熱は季節によって変わる

入射角度が高く、日照時間の長い夏は高温に

入射角度が低く、日照時間の短い冬は低温に

季節は北半球と南半球で逆になる

Q. 一番高温(低温)となる時期は、何故夏至(冬至)とずれるか?