2.地球環境

a. 大気と海の状態

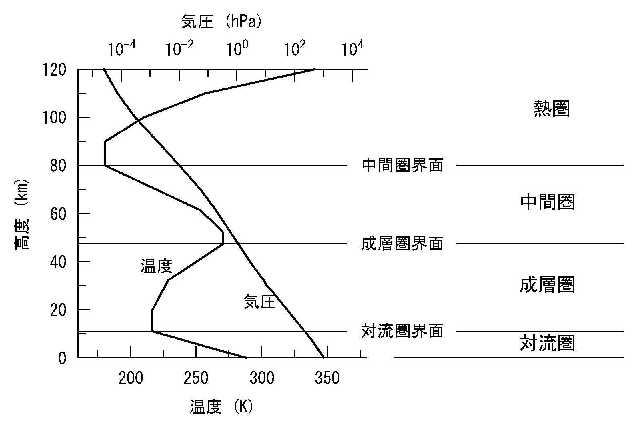

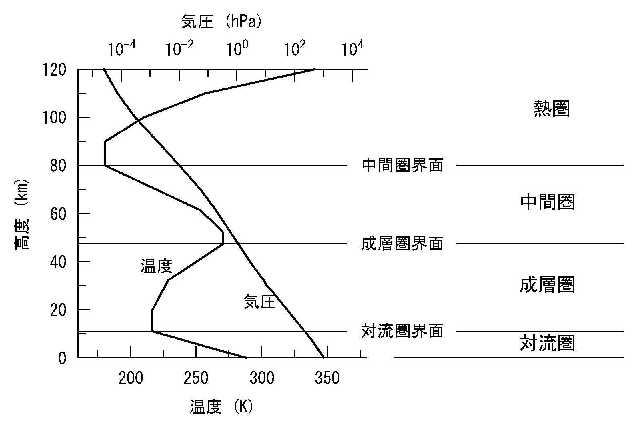

大気の状態(図:大気の温度と圧力)

地表付近の温度(気温)と圧力の変化

地表 温度 15 ℃ 圧力 1 気圧

1 km 上空 8 ℃ 0.8気圧

3 km 上空 -4 ℃ 0.7気圧

10 km 上空 -50 ℃ 0.3気圧

温度は6.5℃/kmの割合で下がる

圧力は5km上昇する毎に半分になる

大気全体を通じて高さの関数として見る

圧力は、高さとともに単調に、指数関数的に減少

高さが数倍高くなると、圧力は数桁小さくなる(圧力の目盛は対数)

温度は、下降と上昇を繰り返す

温度と圧力の単位

温度;絶対温度Kは摂氏に273℃を加えたもの(-273℃が0 K)

圧力:1気圧=1,013 hPa (hPa=100 Pa)

Q. 高山病はどのような原因で発生するか?

圧力の分布

大気の圧力は、高さとともに指数関数的に減少

圧力と密度の間の相乗効果による

圧力は、その高さより上にある荷重の合計できまる

大気の密度が一定ならば、圧力は高さとともに直線的に減るはず

現実には、密度は圧力に比例して変化する(ボイルの法則)

圧力と密度は、お互いに関係しあって、高さとともに著しく減少

地表:圧力1気圧、大気の密度1.23 kg/m3

[参考]

圧力pは高さhより上の荷重で決まる dp/dh = -gρ

g 重力加速度、ρ大気の密度

ρはpに比例(ボイルの法則) p = (RT/M)ρ

R ガス定数、M 大気の平均分子量、T 絶対温度

dp/dh = -(gM/RT)p から p, ρ ∝ exp(-(gM/RT)h)

温度などはほぼ一定と仮定

Q. 高さ5kmの山の上では、酸素は地表よりどの程度減少するか?

温度の分布

温度の分布は極大と極小をもつ

極大と極小を境に、大気を下から対流圏、成層圏、中間圏、熱圏に分ける

その境界(圏界面)は、緯度などに依存し、時間的にも変化する

温度は、大気に出入りするエネルギーの収支で決まる

基本的なエネルギーは、太陽から入射する電磁波で、その大半は地表で吸収

温度は地表が高く、上空にいくほど下がる傾向

地表付近は、温度の時間変化が大きく、逆転層も生じうる

温度分布が極大と極小をもつのは、途中でエネルギーの吸収があるため

高さ10〜40kmでオゾンO3層が紫外線を吸収し、成層圏で温度が上昇

高さ80km以上では、OやNが短紫外線やX線を吸収し、熱圏で温度が上昇

このような温度分布は、酸素の多い地球特有のもの

Q. 熱圏や成層圏の温度上昇には、多量の熱はいらない。何故か?

大気の区分(図:地球をとりまく大気)

対流圏:地表〜高度約10km

地表で加熱されるために、大気は不安定で、複雑な対流が発生

水蒸気は、上昇とともに凝結し、雲になって、雨や雪として降る

地表付近の気象条件は、対流圏の状態に支配される

成層圏:高度約10km〜高度約50km

温度勾配が逆転するために、対流圏での大気の運動を押さえる効果

雲は存在しないが、下部に偏西風、ジェット気流などの強い流れ

ジェット機の通行などに利用される

中間圏:高度約50km〜高度約80km

大気の状態は対流圏ほど不安定でない

最上部では雲ができる。極地方の夜光雲

中間圏から熱圏にかけて、極地方ではオーロラが発生

熱圏:高度約80km〜高度約300km

空気が希薄で、一部がイオン化し、プラズマ状態になっている

電離層は、地表からの電波を反射して、情報の伝達に寄与

熱圏は上部で磁気圏につながる

Q. 成層圏で雲ができないのは何故か?

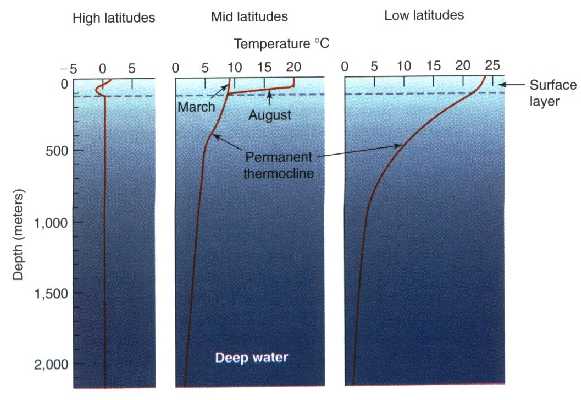

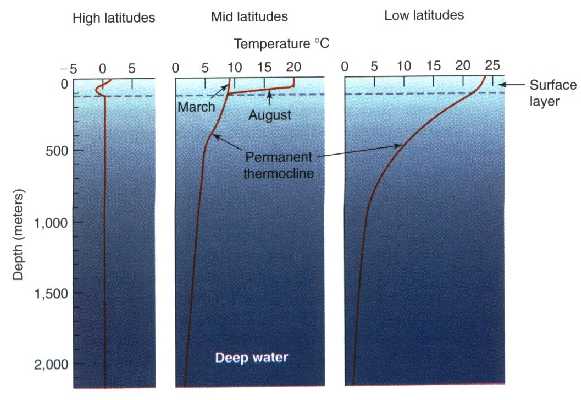

海の温度と圧力(図:海の温度)

海水の温度は、海面付近が一番高く、深部で一定値に近づく

太陽の熱が主に地表付近で吸収されるため

1kmよりも浅い部分では、温度は緯度に依存し、季節によっても変わる

それより深い部分では、温度は場所や深さによらず、ほぼ一定値;1〜2℃

海水の密度は、深さとともに1.024 g/cm3から1.028g/cm3まで増加

密度の変化は、圧力、温度、塩分の量を反映

塩分の量は、場所や深さによるが、約3.5%

圧力は、深さとともにほぼ一定の割合(0.1気圧/m)で増加

下図:E. W. Spencer "Earth Science:Understanding Environmental Systems"

(Mc Graw Hill)より

Q. 海の圧力が深さとともにほぼ一定の割合で増加するのは何故か?