1.太陽系の中の地球

c. 大気と海の形成

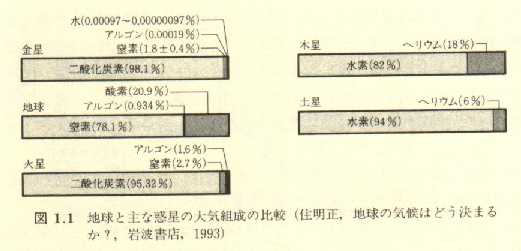

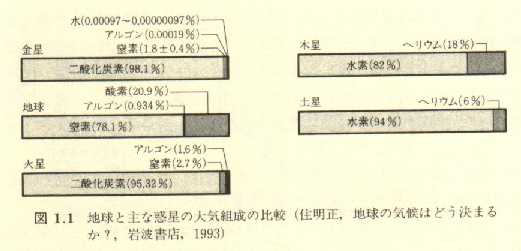

大気の組成(図:惑星大気の組成)

地球の大気

熱圏は一部がプラズマ状

熱圏より下では、大気はよくかき混ぜられて、ほぼ一定の組成

N2: 78%, O2: 21%, Ar: 1%, CO2: 0.03%

H2O: 約0.3%。気象現象などと対応して、変動が大きい

他の惑星の大気

木星型惑星は、水素やヘリウムが大部分

金星や火星はCO2が大部分。次いで、ずっと少ないN2、Ar、H2O

水星は、月と同じく、大気をほとんど失った

地球の大気は、木星型惑星ばかりでなく、金星や火星とも大きく異なる

CO2が少なく、代わりにO2が多量に含まれる

下図:浅井富雄・新田尚・松野太郎「基礎気象学」(朝倉書店)より

Q. 地球型惑星と木星型惑星は、大気の組成が何故根本的に異なるか?

大気の起源

太陽系は、約46億年前に、数千万年程度の期間で形成された

木星型惑星は、多量の水素やヘリウムを宇宙空間から取り込んだ

地球型惑星

集積時のガス成分は、ほとんどが強い太陽風で吹き飛ばされた

地球型惑星の大気は、その後の火山活動で固体部分から放出された

大部分は、形成初期の激しい火山活動によって放出された

この時点では、核が形成され、磁場が太陽風をさえぎった

大気の大部分はCO2で、組成は金星や火星のものと類似していた

Q. 太陽風は、木星型惑星の大気には、何故余り影響しなかったか?

地球の特殊な進化

初期の大気の主成分は、他の地球型惑星と同じ

CO2が大半、 N2, H2Oなども含まれる

地球に特徴的な組成は、海と生物による

H2Oが海を造った

地球では、水蒸気が水になる温度・圧力条件が満たされた

CO2は水への溶解度が高く、大気中の数十倍の量が海水中に溶け込んだ

岩石起源のCaと反応し、石灰岩CaCO3として固定された

多くは微生物の死骸がマリンスノーとして落下し堆積

海の誕生で、他の惑星と比べて極めて安定な環境が保たれた

大きな熱容量と対流によって、気温が水の融点の付近に維持された

CO2の減少は、温室効果で温度が高くならないように調整する効果

この環境の中で、植物が生まれた

植物の炭酸同化作用により、O2がCO2やH2Oから作られた

動物が生存する環境が得られた

Q. H2Oのどんな性質が、地球環境の形成に重要な意味をもったか?

Q. 地球環境の形成には、陸の存在も重要であった。何故か?

陸と海

海は地表の面積の約71%をしめる。

地表に存在する水の94%は海水

岩石から派生したNaClなどの塩分を溶かす

深さ(図:高さ・深さの分布)

大半が3〜6km。最深部で11km

陸とは別に、もうひとつのピーク

地表は陸の平面と海底の平面に2分

固体地球から見ても、海底は大陸と異なる実態

海洋の存在は、固体部分も他の惑星とは異なる性格に

陸と海の境界

気候変動で海水の量が変わると、移動する

大陸移動によって、昔は全く違った形(図:大陸移動)

Q. 大陸と海底の違いについて、知るところを述べよ

地球の進化の歴史

137億年前:宇宙の創始と膨張の開始

素粒子の形成。H, Heなどの軽元素の形成

超新星のと成長と爆発。各種元素の形成と散逸

46億年前:太陽系の形成

隕石の降下、地球の成長、月の分離

マントルと核の分離、大気と海の形成

44億年前:最古の鉱物粒子(花崗岩中のジルコン、オーストラリア)

38億年前:最古の岩石(変成岩、カナダ)

35億年前:最古の単細胞生物(藻やバクテリア、深海で誕生)の化石

大気と海の成長

25〜19億年前:大気と海で酸素の増加、オゾン層の形成

24〜5億年前:大陸の急成長

6億年前:無脊髄動物、節足動物などの出現と急速な発達

三葉虫、陸上植物、昆虫、両生類、爬虫類などの活動

2億4千万年前:恐竜の顕著な活動始まる

1億8千万年前:大西洋の拡大、パンゲア大陸の分裂始まる

6500万年前:哺乳類の顕著な活動始まる

160万年前:人類の出現

1万年前:最新の氷期の終了

Q. マントルと核の分離は、地球環境の形成にどんな意味をもつか?