1.太陽系の中の地球 b. 惑星としての地球 宇宙から見た地球(図) 左:月の背後から見た地球 (アポロ8号。人類が初めて月に着地したのはアポロ18号) 右:もっと近くから地球を見る(アポロ17号) 海と陸、雲の存在 アフリカ、褐色なのは砂漠、雲の下は緑 下端に南極の氷が見える Q. 他の惑星と比較して、地球の特徴をあげよ 地球の特徴 地球型惑星の中でも、地球は特別な存在 1.豊かな海をもつ:水の惑星 2.酸素に富む大気をもつ 3.生命が生存 地表の温度:ほぼ一定。大気と海の存在による 太陽から来る熱は、昼の領域と夜の領域で大きな差 大気と海が熱を保持して、温度差を抑える 生命の存在;火星など、他の惑星にもあるかどうか? 固体地球の特徴;プレートテクトニクスが適用される唯一の天体か? 地球環境の形成と安定性 地球が特別な環境ももつに至った根本原因は、海ができたこと H2Oが地表に液体の水として存在する条件が満たされたこと それ以外の特徴は、海の存在から説明できる 太陽からくるエネルギーは、地球誕生時から、2倍程度に増えている だが、表面の気温はほぼ一定に保たれている 環境の安定が、たまたま満たされる確率は極めて低い 環境の安定を保つようなメカニズムが、何か働いているはず Q. 海が地球環境に果たす役割を議論せよ 太陽(図:太陽の構造) 太陽系の中心にある恒星 内部で原子核融合反応:HがHeに その莫大なエネルギーで高温に 輝いて見える光球のまわりを、大気層コロナが囲む 太陽は、周囲に物質とエネルギーを放出 光球:表面の温度は6000℃ 半径 70万km、質量 2×1030kg、密度 1400 kg/m3 紅炎:内部から吹き上げた物質の流れ 宇宙空間の特徴 我々が生活する地表では、物質は電気的に中性な物質からできている 電子が原子に束縛されて、分子、結晶、金属などが作られる 宇宙空間は大部分がプラズマで満たされている 大半がHの原子核(陽子)、Heなど他の元素の陽イオンが少量、電子 プラズマ:原子がイオン化して、電子と分離した状態 正イオンと電子、荷電粒子が自由に運動 太陽系は太陽風にさらされている 太陽風は、太陽から流れてくるプラズマの流れ 地球軌道付近で、速度450km/s、粒子数 5〜10個/cm3 宇宙空間と地表の状態 原子が密に存在する地表では、電子はほとんど常に原子に捉まる 分子や結晶になる 物質が希薄な宇宙空間では、分離した電子は原子に捉まりにくい 物質はプラズマになる Q. 地表では、どうしたらプラズマ状態の物質が作れるか?

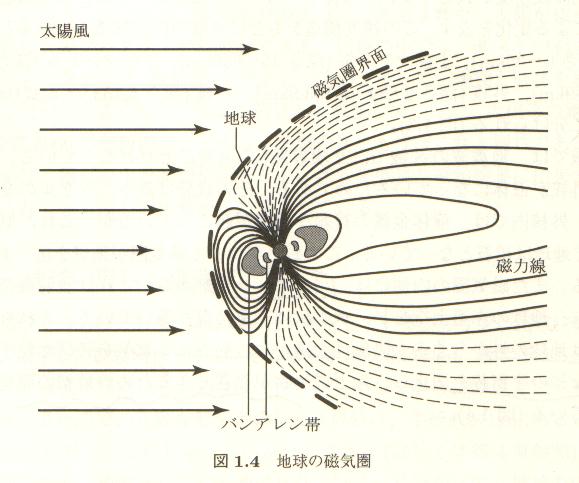

磁気圏(図:磁気圏と太陽風) 地球磁場のために、太陽風がほとんど入れない磁気圏ができる 運動する荷電粒子は、磁場で曲げられる 磁場と運動の両方向に垂直な力を受ける 磁力線(磁場の方向を結んだ線)を横切りにくい 太陽風のほとんどは、磁気圏界面の外側を迂回して通りすぎる 一部は、磁力線が地球に向く極方向から、磁気圏に入り込む 磁気圏は、太陽風の影響を排除して、地球が支配する領域 内部は、地球の近傍を除いて、プラズマで満たされている 荷電粒子は、特にバンアレン帯と呼ばれる2つの帯に集中 磁気圏の形は、太陽プラズマの作る磁場で球対称からはずれる 太陽の反対側に長い尾を引く 太陽と地球を結ぶ直線のまわりに回転対称 磁気圏の大きさは、太陽側で地球の半径の約10倍 反対側には、地球の半径の2000〜3000倍 下図:内藤玄一・前田直樹「地球科学入門」(米田出版)より

Q. 太陽風は、何故極地方に入り易いか? 地球の大局的な構造(図、地球の構成) 磁気圏の最下部、固体地球の近傍は、重力の支配する世界 重力は、それより深部の質量の合計が及ぼす万有引力 重力の大きさ = 万有引力定数 × 質量の合計 / 中心からの距離2 重力の効果で、地球は球対称の成層構造をとる 重い(密度の高い)ものは下、軽いものは上に 同じ密度のものは、水平方向にならされる。 地球の大局的な構造:自分自身のつくり出す重力場に支配されている 磁気圏も最下部では、大気は成層構造をとる 海面は球対称だが、陸のために分布が限定される 固体地球はほぼ球状で、内部も大局的には成層構造 Q. 固体地球やその近傍で、磁場が構造に影響しないのは何故か? 大気(図:上層大気) 大気とは、地球を取り囲む空気の総称 構成物質が地表付近と類似する高さ300km付近を上端と考える 最上部は構成物質の一部ががプラズマ状。熱圏とよぶ 熱圏は、プラズマ状態にある磁気圏の最下部 熱圏で見られる現象 オーロラ:極地方の発光現象 極地方では、太陽から発した電子や陽子が上層大気に入射 窒素や酸素などの原子や分子を励起して、発光、オーロラを生む 電離層:熱圏下部でプラズマの量が増加する場所 太陽放射のために、熱圏下部を満たす酸素や窒素が電離 プラズマの量は、中性原子・分子の約0.1% 荷電粒子の濃度差のために、電波が反射する 高さ80kmより下は、中性の原子や分子などで構成 上から中間圏、成層圏、対流圏 Q. オーロラが極地方でしか見られないのは何故か? Q. 地上から発したの電波が、地球の裏側にも届くのは何故か? 海洋 地表の面積の約71%をしめる。 深さは大半が3〜6km。最深部で11km 水でできた海の存在は、他の惑星には見られない地球の特徴 固体地球 赤道半径6378km、極半径6357km。球に近い回転楕円体 回転楕円体になるのは、地球の自転の影響 地球の自転:周期 23時間56分(太陽日)、24時間3分(恒星日) 自転軸の傾き 23.5° 地球の公転:周期 365.24日 固体地球は、地殻、マントル、核から成る 液体金属鉄でできた外核の対流が、地球磁場を生み出す Q. 自転の周期は、太陽と恒星に対するもので何故違うか? Q. うるう年が必要になるのは何故か?